| Patrimoine et Histoire de Champfromier, par Ghislain LANCEL |

L'association PHC, par son président Ghislain Lancel, a organisé, la journée du samedi 20 juillet 2024, une visite historique de Châtillon-en-Michaille, en présence d'une quarantaine de personnes de familles du pays, ou de l'association PHC. En voici le résumé, avec des photos et les liens déjà actifs.

Je remercie, dans l'ordre la visite de leur maison, Mme Elise Arrault, Jean-Paul Marbeau, Guillaume Faure, Gauzelin Plassard et Philippe Gérard, ainsi que Sylvain Ancian, et, pour leur participation active, Bertand Ducrot, guide-conférencier au Collège des Bernardins à Paris, et Eric Toiseux, conseiller municipal de Valserhône (mais présent en tant qu'adhérent PHC). Indirectement je remercie aussi Pierre Brisset, descendant Crochet, Yves Passerat de Silans et Jacques Levenq, petit-fils de Paul Lacroix, qui, par leurs communications d'archives familiales, et un album photo de 1895, contribuent à la connaissance du patrimoine de ce village, et pour lesquels, réciproquement, j'ai eu le plaisir de leurs communiquer plusieurs précieux documents inédits d'archives.

C'est aussi un plaisir de retrouver 25 ami(e)s de notre association PHC (Patrimoine et Histoire de Champfromier), association qui déborde désormais largement les limites de cette commune.

Moi-même, Ghislain Lancel, suis président de cette association, qui publie chaque semaine une page qui vient enrichir les patrimoines de nos villages (adhésion à partir de 10€/an pour être informé chaque semaine des dernières nouveautés), suis aussi auteur de plusieurs ouvrages locaux, dont le dernier, l'abbaye cistercienne de Chézery, et animateur de sorties culturelles (comme celle-ci) à tendance souvent gastronomique…

Commençons par un peu d'étymologie. Châtillon-en-Michaille ! Châtillon ne demande pas beaucoup d'effort pour son interprétation, c'est évidemment une référence au château féodal situé au sommet de la butte, totalement disparu depuis bien des siècles… Pour Michaille, on a longtemps eu pour seule interprétation une référence à Jean Michel, du nom d'une chapelle de Montanges… Jusqu'à ce que le 23 juillet 1770 des terrassiers mettent à jour des fragments d'une dalle funéraire en latin de Valerius Michaelus, maître de ce domaine…

Pour Ardon, il faudrait voir dans le latin aredunum, une montagne fortifiée…

Jusqu'à la Révolution, Ardon et Châtillon ont rivalisé d'influence, Ardon avec un pouvoir religieux finissant tentant de se maintenir grâce à une église relevant d'un petit monastère sous la coupe de Nantua, et Châtillon, sans église, mais dont la chapelle, restaurée par les principaux bourgeois de Châtillon à suite de la visite de visite par Saint-François de Sales en 1605, s'imposant par son pouvoir politique (receveur du Roi, contrôleur des tailles, châtelains, etc.) et ses attraits commerciaux.

Qu'est-ce qui a permis le développement de Châtillon à travers les siècles ? C'est évidemment la route de Lyon à Genève. Mais c'est le chemin de fer qui va la faire décliner. On ne dispose d'aucun plan routier, mais ce qui est certain c'est que la grande route de Lyon à Genève a été construite en 1748 (élargie en 1763, avec deux maisons déplacées), et celle de Vouvray dix ans plus tard.

La route de Lyon n'était pas exactement le N 84 actuelle, elle rentrait dans Châtillon par la rue Astier. Au préalable la Place du Haut n'existait pas. Cette route devait monter en ligne droite au quartier de la Tour puis redescendre par la Rue St-Joseph, puis continuer vers Bellegarde par la route de la Plaine.

Le commerce s'était effondré après 1858, avec la création de la gare de Bellegarde, étape de la nouvelle voie ferrée de Lyon à Genève, mais passant par Culoz. La gare de Châtillon, mise en service le 1er avril 1882 (sur la nouvelle ligne des Dombes) ne renversa pas la tendance. Notons cependant que les touristes lyonnais continuent de venir se ressourcer au bon air de Châtillon, et trois hôtels de la Place du Bas sont là pour les accueillir.

Les emplois et les services administratifs sont transférés à Bellegarde, qui devint chef-lieu du canton le 7 août 1913.

La commune de Châtillon-de-Michaille prend le nom de Châtillon-en-Michaille le 22 octobre 1973, puis fusionne avec Ochiaz et Vouvray (le 1er novembre 1973).

L'autoroute est réalisée vers 1980.

Pour la visite, souvent chez des privés, nous demandons, comme c'est de règle avec PHC, un strict respect des lieux, sans photos des intérieurs (sauf accords explicites).

Les Crochet de Châtillon-en-Michaille (Ain) seraient issus d'une famille catholique de Genève. On les relève à Confort en 1594, et de manière certaine dès 1641 dans la paroisse d'Ardon avec le baptême d'Humbert ; ils étaient donc nécessairement déjà installés au préalable.

Les Crochet ont produit trois maires et furent actifs dès la première municipalité. On dénombre aussi deux notaires Crochet, sans compter Me Michel-Louis Barthélémy Budin, un beau-père Crochet, qui nous a laissé le précieux album de photos de Châtillon dans les années 1894-1895, dont nous publions régulièrement les clichés dans notre site PHC.

Parmi les notables citons Jean-François Ier Crochet (1700-1764), bourgeois et marchand, qui racheta une grande partie des maisons provenant anciennement des Passerat de Bognes en 1734 et L'Ecu de France des Passerat La Chapelle en 1749 (de part et d'autre de l'actuelle rue Aimé Bonneville).

L'un de ses petits-fils fut Joseph Crochet (1762-1838), riche propriétaire terrien héritier de son grand-père, emblématique aubergiste, entrepreneur chargé de construire la première église, et qui aurait bien voulu tuer le dernier cerf de Châtillon… Il eut 9 enfants, dont le notaire Hyppolite et l'industriel Amédée.

Amédée Crochet (1797-1877), profita d'une expropriation forcée des Moine pour acquérir Trébillet en 1846 (rive droite de la Semine à Châtillon) puis en 1849 la carrière des Carres à Montanges (au niveau de Pré-Basson) qu'il exploitait déjà par un bail verbal. Son heure de gloire fut l'exposition universelle de Paris en 1855 où furent exposés médaillon Napoléon III et un bénitier en albâtre (conservé dans l'église abbatiale St-Michel à Nantua). Il ne fit certainement pas fortune, sa carrière de pierre à plâtre, mise en adjudication forcée étant rachetée par son fils peu avant son décès.

Paul Crochet (vers 1839-1856) fut aussi un industriel, mais de l'asphalte. Il continua d'autres achats à Trébillet, aux cascades, sur adjudication. Il est surtout connu pour sa concession des mines dite de Chézery, en réalité de Forens nord (102 hectares) achetée en 1871 après avoir été initiée par un Genolin avec multiples reventes et modifications du territoire. Il achète aussi le moulin situé au bas du ruisseau des Etrées à Forens. Ce calcaire bitumeux est transformé à Trébillet sur le site de son père. Plus généralement, par divers montages financiers il acquiert, divers sites en France, en étant toujours en concurrence avec d'autres groupes industriels (notamment pour le site de Pyrimont, dans l'Ain). Comme son père, il connaît aussi son heure de gloire, lorsqu'en 1878 il devient adjudicataire des travaux de la ville de Paris, et même primé d'une médaille d'or à l'exposition universelle de Paris en 1878. Mais il est ciblé par ses adversaires, qui lui reprochent ses travaux à Paris avec un asphalte de médiocre qualité ; la suite est une descente aux enfers, avec de probables soucis de santé, et la mise en vente de ses actifs professionnels dès 1884, qu'il rachète… Il meurt en 1886, âgé de 47 ans, aliéné placé à l'asile St Jean de Dieu à Lyon. André Puiseux (1858-1931), un collaborateur plus jeune de vingt ans, reprendra son affaire, et épousera sa veuve en décembre de l'année suivante.

Pierre Gauthier (maison Arrault) était tout à Visages de l'Ain (Fondateur, Directeur, journaliste). Professionnellement il était médecin à Bourg en Bresse. Mais, fou de voiture, il est mort, tuant aussi sa femme, au volant de son véhicule vers 1970/1980, après avoir déjà précédemment fauché des piétons…

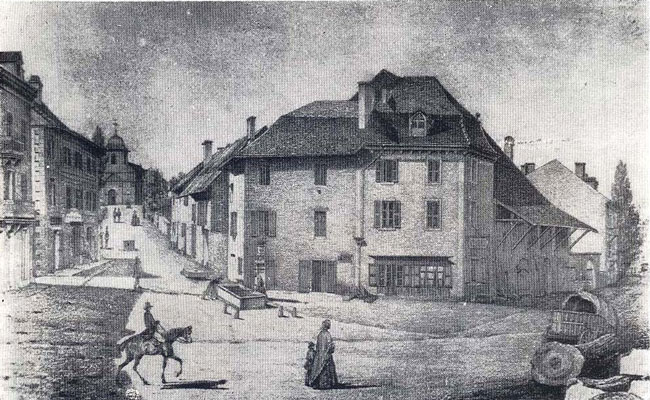

Pour Châtillon on lui doit surtout son irremplaçable historique de ce village, avec un plan de 1675 et une gravure de 1830 de la place du haut (p. 23-24), et une photo de l'encadrement d'une porte d'entrée, sans préciser que c'est la sienne (photo p. 14, texte p. 22, colonne centrale), et d'ajouter que la fenêtre à meneaux, n'est pas du cru.

Utrillo a peint cette rue (un peu plus bas), au niveau de l'ancienne gendarmerie, inspiré par une carte postale. Voir le tableau et la carte postale.

Pierre Gauthier dans son historique avait relevé plusieurs pierres taillées (pp. 15-16), dont une vue d'ensemble de la maison du forgeron, dont la propriétaire actuelle n'a pas pu sauvegarder intégralement la façade. En se promenant au hasard des rues on relève plusieurs autres pierres taillées ou colonnes (peut-être de remploi provenant de l'époque romaine) qui témoignent d'une certaine aisance des habitants qui s'étaient groupés à proximité de l'ancien château. Ce ne sera plus le cas au XIXe siècle.

La pauvreté est révélée par les journalistes lors de l'incendie du 8 novembre 1843 qui détruisit à midi le haut du bourg, autrement dit l'ancien Châtillon : « attisé par un vent violent, l'incendie a dévoré dans l'espace de quatre heures, vingt maisons appartenant aux familles les plus nécessiteuses. Presque tout le mobilier a été détruit, la plupart des maisons se trouvant fermées, et les habitants occupés à la coupe communale d'affouage à un kilomètre et demi du bourg (…) ; ayant pour aliment de chétives maisons couvertes en chaume et en bois (…) ; vingt familles, composées de 75 personnes éplorées, gémissent sur les débris de leurs habitations. A l'approche de l'hiver, elles sont privées de tout asile, de tout vêtement, et même de pain. C'est un déchirant spectacle, qui est le plus touchant appel à la charité publique. »

De nos jours on assiste à un nouveau retournement d'intérêt pour ce quartier, difficile d'accès, mais tranquille et avec des vues imprenables !

Châtillon étant propulsée chef-lieu de canton après la Révolution, il lui fallait une prison (décision de Napoléon pour l'Empire, du 17 novembre 1810). Elle était aussi justifiée par la présence de la justice de paix qui condamnait le coupable d'un délit mineur à être enfermé, et la gendarmerie à appliquer la peine.

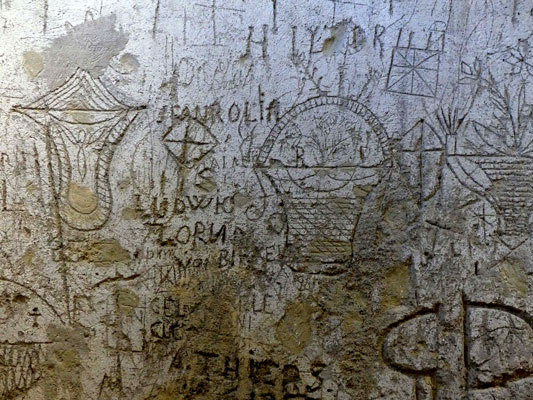

Il y eut plusieurs locaux, qui servirent de prison, au moins trois ou quatre. L'un, insalubre, fut tenu par une location de 1813 à 1815 environ. A cette date les troupes alliées en auraient pillé le mobilier, un ou deux lits et paillasses. Les archives départementales sauvegardées ne commencent qu'en 1818, avec des échanges incessants de correspondances entre les préfets éphémères et ne connaissant pas les lieux, et donc en réalité par l'inamovible sous-préfet, et les maires. Une première idée d'implantation est l'ancien presbytère, situé juste à côté de l'endroit où nous nous trouvons, rue St-Joseph, puis dans une cellule de la gendarmerie (1821), puis dans la grange voisine (1822), puis à la gendarmerie de Bellegarde, et enfin là où nous sommes au Quartier de la Tour. Un bail, sous seing privé, est alors signé le 12 décembre 1822, pour 6 ans, entre le maire, Hyppolyte Crochet, et le sieur Joseph Marie Moine, au prix de 150 francs par an, bail à commencer au 1er janvier. Cette prison est voulue ainsi « deux pièces, séparées, une pour homme et l'autre pour femme, que chacune de ces pièces soit éclairée par une fenêtre garnie de barreaux de fers, fermées d'un volet plain pour la nuit et d'un châssis à vitres pour le jour, que la porte soit renforcée de manière à prévenir toute évasion ». L'ancienne boutique aura le bas de sa fenêtre obstruée, « et pour que le geôlier (logé à l'étage) puisse communiquer avec les prisonniers, sans entrer dans la prison, il pratiquera dans son plancher une petite porte à bascule (trappe qui n'est plus visible) d'où il pourra les surveiller et leur faire passer ce qu'ils auront besoin ». De mémoire familiale, des anneaux étaient rivés au sol. Le préfet autorise enfin ce choix, et dès lors, permet aussi à Michel Clerc, architecte de Nantua, qui avait produit des plans et devis pour l'aménagement éventuel du presbytère en prison, d'être enfin payé. La cellule des hommes de cette prison fut occupée, en témoignent quelques graffiti.

Si la commune n'avait pas de prison, elle ne disposait pas non plus d'une mairie. Celle-ci fut construite en 1839, et couverte en tuiles, ce qui la préserva, ainsi que toute la vieille ville, de l'incendie de 1870. Une cellule de prison y fut aménagée. De nos jours préservée et éclairée, ses quatre murs sont constellés d'étonnants graffiti, sur presque toute la hauteur des murs. On y relève ainsi un très grand nombre de noms (Blan, Desbois, Devigne, Ducret, Roux, et bien d'autres, comme "Chatillon, contrebandier, bon bougre"), de dates (allant au moins de 1857 à1872, l'une étant précise : « Maimon, arrivé le XIV juin 1859 »), de dessins (chiens, hommes au membre en érection, alignements de croix, paniers ou montgolfières, etc. A noter une mention qui semble vouloir dire, « (arrêté ?) 22 fois en 1870 » ! Un italien a aussi gravé son passage au bas du mur de la porte : "E..ini Luigi, Di Villari Siusi, Cantone Ticino, Di Anni 25, 1872" (E..ini Luigi, de Siusi, Canton du Tessin, 25 ans, 1872).

Par ses étonnantes meurtrières placées dans les caves et dirigées en direction de la route de Bellegarde et par sa tour, qui semble bien avoir été jadis une plus haute tour de guet, cette maison a tout d'une ancienne maison forte, au service du souverain. Par la suite ses propriétaires, presque toujours en tête de liste des rôles de tailles depuis 1686, furent des bourgeois, châtelains, maire de la commune nommé par le roi ou contrôleur du roi, désignant cette maison comme étant celle des officiers en charge de représenter le roi.

Cette vaste maison, comportant des couples de chambres, une grande et une petite, ou bien la maison voisine plus modeste, ont aussi abrité des notables fortement imposés à la taille (Les Fauvin chirurgien, et maître apothicaire).

Cette maison, qui est dite Gallatin par Gauthier (p. 25), fut en dernier lieu occupée par quatre familles, les Gallatin, les Crochet, les Cuaz puis les Faure, avec plusieurs mariages renforçant les liens entre les membres de ces familles.

Les Gallatin étaient genevois en 1510. Ils pourraient avoir migré vers notre région avec les Crochet. Me Claude Gex dit Gallatin, époux de Sophie Crochet, fut hôte du Logis d'Amont de l'abbaye de Chézery dès 1650. Claude/1 Gallatin, était châtelain de Châtillon-de-Michaille en 1646, et lui-même ou plus probablement un Claude/2 en 1667, l'était aussi, et un Jean de cette famille en 1674.

Il faut insérer les Crochet dans la liste des occupants de cette maison. En effet un portail en fer forgé donnant accès au jardin porte les initiales de Louis Crochet (1765-1822), receveur des contributions directes. L'achat aurait pu se faire après le décès d'Antoinette Gallatin, épouse Chabrier puis Jay, très fortement imposée à la taille, décédée à Ardon le 7 juin 1749. Alphonse Crochet, fils de Louis, percepteur, revendra cette maison qui arrive vers 1861 à Joseph Cuaz, inspecteur des douanes, époux d'Honorine Anthelmette Crochet, sa belle-soeur...

Cette famille Cuaz est originaire, des Abrets, au nord du lac de Paladru, en Isère. Dès lors une carte postale désigne cette demeure comme étant la maison Cuaz. En fin de lignée, la maison passe à une fille, Marie Cuaz, qui épouse un Gabriel Faure, et cette nouvelle lignée se perpétue jusqu'à maintenant, sans se séparer de la vénérable maison.

Gauthier décrivait la maison (p. 24) avec la première pièce comportant un plafond à la française et un mur orné du portrait d'un homme portant la fraise, coutumière sous Henri IV, et né le 11 octobre 1585 (date portée sur le tableau !). Toujours détenue par la famille, cette toile, peinte entre 1620 et 1629, a été restaurée, mais ni le personnage ni son blason (sans signe de noblesse) n'ont été identifiés… Il devait pourtant être un vénérable ancêtre, lié à la famille et/ou à la maison…

Par contre Gauthier n'évoque pas le magnifique linteau de cheminée en bois, avec des animaux (cerfs poursuivis par un carnassier, lapins) et un personnage semblant s'en remettre à la protection d'un symbolique blason central. Par ailleurs ce blason est intriguant, dans la mesure où il comporte de fortes ressemblances avec celui des Passerat (qui comporte en haut 3 étoiles au lieu des 3 coquilles d'un pèlerin de Compostelle, et en bas deux passereaux rappelant le patronyme Passerat)…

Tout commence au XIVe siècle, par un pseudonyme, avec Jacques Salomonati, alias Passerat (passereau), dit noble homme, capitaine, bourgeois et commandant des marches du Bugey, au châtelard d'Ardon, cité dans une transaction en latin du 17 février 1336 entre lui et Arthaud Alleman, prieur de Nantua !

Le patronyme Passerat ne s'imposera toutefois définitivement que six générations plus tard avec Louis (I) Passerat dit Billiot, né vers 1519, décédé vers 1590, hôte de la Croix-Rouge à Châtillon (après 1537).

C'est lui qui obtient par une lettre patente du duc de Savoie l'autorisation de construire un pigeonnier, le 18 septembre 1565 à Nantua : « Emmanuel Philibert, par la grâce de Dieu, duc de Savoye (…) concédons et permettons à nos amés Louis Passerat, hôte de la Croix-Rouge de Châtillon de Michaille, Louis (II), son fils (…) de porter toutes sortes d'armes offensives et défensives, excepté pistollets moindres de deux épans et demy, cannes et balestriers, et de construire et édifier en sa maison ou ailleurs sur ses biens où bon lui semblera, un colombier, sans point encourir peine aucune. »

Le même jour, par une autre lettre patente, sa famille acquiert, ou retrouve (les ravages des guerres ayant fait perdre des papiers de famille), la noblesse : « faisant considération au sens, légalité, probité et expérience, et promptitude des services rendus à notre couronne en temps que nos Etats ont été travaillés et affligés des guerres », le duc de Savoie accorde la noblesse, à « Louis (I ou II) Passerat, de Châtillon de Michaille, sa prospérité et descendance de l'un et l'autre sexe en droite ligne » et qu'il pourra porter les armes ordinaires à ladite noblesse, timbrées.

Louis Ier ayant aussi racheté d'une nièce en 1586 la demeure voisine (la Plassardière), cette branche aînée possédait donc toute la partie ouest de la rue Aimé Bonneville, entre les deux places...

Plus tard, le 15 janvier 1680, Philibert, un descendant en ligne directe de la branche aînée, acquiert la seigneurie de Grex et la baronnie de Silans (les deux à Corbonod). Dès lors ils vont abandonner Châtillon, louant puis vendant tous leurs biens (1700 et 1704), alors qu'ils habitent désormais le château de Grex. Cette famille est encore représentée par Yves et l'association des Passerat de Silans (pour qui j'ai numérisé l'inventaire après décès en 1694 de Philibert).

Depuis Pierre Salomonati, arrière-petit-fils de l'ancêtre Jacques, époux d'une Rendu, était né un fils cadet, Benoît. Celui-ci eut une lignée qui deviendra celle des Passerat-la-Chapelle, du jour où un descendant Gabriel acheta (entre 1642 et 1670) un domaine dit La Chapelle, près d'Arlod proche de l'actuelle chapelle Notre-Dame d'Accout. Cette branche est encore représentée dans l'Ain (Alix, château de Montville à Cheigneu-la-Balme, sans être un descendant en ligne directe de Claude-François).

Le Grand logis Passerat (Auberge de la Croix Rouge), est déjà loué en 1652, en tant qu'auberge à ce nom de la Croix Rouge, à Gabriel Passerat La Chapelle. Il est finalement vendu en 1704 à Me Anthelme Chabrier (époux d'Anthoinette/2 Gallatin), revendu en 1734 à Jean-François (Ier) Crochet, en 1852 à Théodore Lacroix, et est démembré en trois habitations distinctes en 1914 (Caire, Crochet, Julliard).

Le Petit logis (la Plassardière) était encore loué en 1678 (Sr Petitaud), mais il est vendu en 1700 à Louis Passerat La Chapelle, en 1810 au notaire Jean François Ravinet, et en 1927 aux Plassard.

Nous avons vu son historique. J'ai récemment trouvé les inventaires après décès de Claude-François Passerat-la-Chapelle, inspecteur des hôpitaux militaires, et de Jeanne Michard son épouse en 1784 et 1786. Ces inventaires, assez semblables, comportant au total plus de 100 pages, détaillent en particulier cette maison et le château de Mussel.

Voyons par exemple l'inventaire du grenier en 1786, avec tous ses détails : « De là (dit le notaire, je suis passé), au grenier où il s'est trouvé une mauvaise malle sans clef et vide, un dévidoir, une pattière, une coettre [couette], une vieille table de noyer, deux douzaines de paniers, 6 balles de différentes grandeurs, 10 caisses, une hotte, trois cages, toutes en fil de fer pour les perroquets, et une autre petite peinte en rouge, deux moines [pour chauffer les lits], une bénonne pour servir à mesurer le blé, une cage pour tenir les poulets, une autre cage pour les cailles, une peau d'ours avec ses garnitures neuves, deux porte-manteaux vieux, un vieux tapis, 6 pièces de vieilles tapisseries rouges et vertes (venant d'une des salles), 8 petites boîtes, une mauvaise couverture de lit de toile peinte, un berceau en bois de noyer, 6 paquets de tavaillons, une autre table ronde qui se plie aux quatre coins, vieille, sur laquelle est un dévidoir (de chanvre ?) à pied tourné, un fauteuil de commodité (pour aller aux toilettes sans se déplacer et en restant au chaud), moitié usé, deux autres vieux fauteuils, à côté deux mauvais brides, deux autres vieux porte-manteaux, un petit chaudron presque neuf pour faire cuire des confitures, un bain de propreté [bidet ?] presque neuf, une consolante, soit poêle en fer blanc, neuve, de hauteur de 2 pieds, et d'un pied et demi [vue 40] de large, un vieux bois de lit à sangle, deux trappes de loup, un gros chenet du poids d'environ 25 livres, quelques feuilles de vieux fer blanc, une douzaine de planches de poirier de la longueur de 6 à 7 pieds, un paquet de mauvaise ritte, soit chanvre, ouvré, pesant 6 livres, deux cordes de lessive de la longueur de 20 toises, pesant environ 6 livres, un trépied en fer ; (et) sur des cordes se sont trouvés 116 serviettes, 12 essuie-mains, 6 (ou 5 ?) draps de lit de domestique, 23 draps de maître, 6 chemises de femmes, deux mouchoirs de col, 5 bounettes [bonnets], 5 coiffes de nuit, 3 mouchoirs, 5 nappes de domestiques, 9 tabliers de cuisine, 8 nappes de maître, 4 sacs ; tous ces linges sont sales. »

Il y a quelques années une plaque informait les visiteurs que Mandrin était passé par là !

Il y a quelques années une plaque informait les visiteurs que Mandrin était passé par là !

Rappelons l'événement : Le 4 avril 1754 au soir, Mandrin arrive à Châtillon de Michaille, alors que Mme Passerat se trouve en sa maison, sans son mari : « ... L'avant-garde de Mandrin arrivant à l'improviste et en plein jour à Châtillon un après-midi, les employés des douanes, surpris par cette irruption inopinée, eurent à peine le temps de se sauver en désordre dans toutes les directions. Mais l'un d'eux, voulant se réfugier dans la maison de M. de la Chapelle, fut atteint d'un coup de feu au moment où il y entrait, et tomba mort en travers du seuil de la petite porte de la cour. Ce début n'était rien moins que rassurant pour ma grand'mère (celle du Baron de Passerat, auteur du texte) , mais son anxiété ne put que beaucoup s'augmenter lorsque quelques instants après, un des contrebandiers vint lui annoncer que Mandrin et ses officiers avaient l'intention de prendre gîte chez elle, en l'engageant à leur faire préparer à souper et à coucher. Il n'était pas très rassurant d'héberger un tel Etat-major ; mais c'était le cas ou jamais de faire de nécessité vertu et Mme de la Chapelle se mit en mesure de recevoir de son mieux ses hôtes malencontreux.

« Leur chef tarda peu d'arriver. Il se confondit en excuses sur le dérangement qu'il occasionnait, en assurant à Mme de la Chapelle qu'elle pouvait être parfaitement tranquille et n'avait à redouter aucune insulte, ni dommage de la part de ses gens. Disposant ensuite militairement ses postes, il prit part, avec quelques-uns des siens, au repas qui leur avait été préparé et se retira dans son appartement. Le lendemain, au moment de son départ qui eut lieu de bonne heure, il fit demander s'il pouvait sans indiscrétion présenter ses devoirs à la maîtresse de la maison, qui (laquelle) se trouvait toute prête à le recevoir, car dans la crainte des événements qui pouvaient survenir, elle ne s'était ni couchée ni déshabillée. Mandrin, renouvelant alors ses remerciements et ses excuses de la manière la plus polie, la pria d'accepter un cadeau de mousseline et de toile des Indes, d'une valeur bien supérieure aux frais qu'avait pu occasionner son passage ».

Ce jardin offre des vues insolites sur Châtillon et l'extérieur de la chapelle. Cette chapelle St-Georges et Ste-Catherine a été restaurée, ou reconstruite, après la visite de la paroisse d'Ardon par St-François de Salle, en 1605. Ruinée, un accord est passé pour faire financer la restauration par les principaux bourgeois de Châtillon, savoir Louis et Pierre Passerat, frères ; Claude Passerat ; Louis de Châtillon, Pierre Gobet, Claude Drumélion, Jean Janin, etc.

A partir de janvier 1701, des enfants, essentiellement de familles de notables, sont baptisés dans cette chapelle, par un vicaire de Châtillon (Clerc), distinct du curé d'Ardon.

De nos jours cette chapelle, où certains adultes se souviennent y avoir été au catéchisme, a perdu toute fonction religieuse, étant transformée en locaux divers sur 2 étages.

Gauthier citait un clan de 213 individus, tous des Rendu ! [p. 13]. Bertrand Ducrot, un descendant, commentera cette famille tout au long de cette journée.

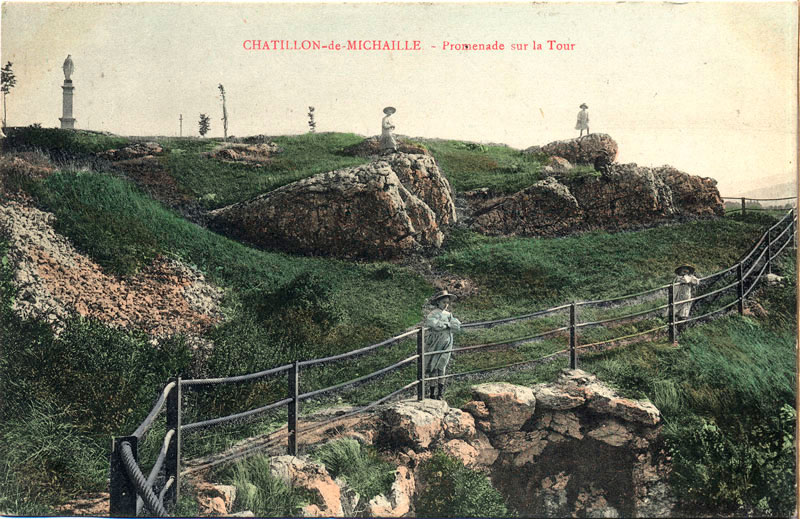

De retour au pays après voir fait fortune dans les vins en Algérie, le Chemin des câbles, faisant le tour de la vierge, fut réalisé en 1904 à l'initiative d'Aimé Bonneville, après avoir déjà planté de nombreux tilleuls l'année précédente. Ce chemin doit son nom aux robuste câbles qui sécurisaient les promeneurs d'un risque de chute mortel. Depuis quelques années il a été remis en état par Sylvain Ancian, mais il reste à le sécuriser à nouveau. Depuis les bancs en pierre le panorama est parfois spectaculaire.

Les toitures en chaume, ou en tavaillons, furent souvent à l'origine de la propagation des feux. Citons parmi ces feux, l'incendie de la nuit du 5 au 6 octobre 1841, qui détruisit les deux maisons presqu'entièrement consumées du marchand épicier Bonneville et du notaire Caire. Toutefois les archives et les minutes de cet officier public, avaient pu être enlevées à temps et mises en lieu de sûreté.

Le 8 novembre 1843, on l'a dit, ce fut bien plus grave avec 20 maisons de nécessiteux détruites au Quartier de la Tour.

Cependant l'incendie le plus ravageur fut celui du samedi 23 avril 1870 à une heure de l'après-midi, qui détruisit 42 maisons habitées par 80 familles, ainsi que l'église et le clocher. L'incendie fut causé par une cheminée fissurée (et des fourrages ayant pris feu dans le grenier), la transmission se faisant par des toitures en tavaillons, pourtant interdits.

Le feu démarra près de la maison Berthet, avant de se propager au long de la route impériale, la grande place, la rue vers Billliat, ainsi que l'église, pourtant à 200 mètres. La grande rue vers Bellegarde a été épargnée grâce à la toiture en tuiles de la nouvelle mairie. M. Pierre-François Caire, notaire, a eu le temps de mettre en lieu sûr toutes ses minutes et correspondances, mais n'eut pas la chance d'avoir son étude sauvegardée.

C'est M. Olmi, géomètre de Bellegarde, qui a le premier affirmé à M. Philippe Gérard, propriétaire des lieux, que ce mur, délimitant au fond un garage à deux voitures, était romain. Ce mur présente un léger pendage vers le haut. Il se prolonge de part et d'autre de l'abri.

Si ce mur est bien romain, la présence de romains en ce lieu viendrait confirmer deux autres faits : la découverte de la dalle funéraire en morceaux du maître des lieux, Valerius Michaelus en 1770 (qui avait été transportée à la chapelle d'Ardon, et qui a disparu) et un petit trésor d'une quarantaine de monnaies en argent du IIIe siècle, aussitôt vendues à Genève, découvert en 1837 derrière l'auberge du Lion d'Or.

La construction et la possession de ce pigeonnier avait été autorisées par le duc de Savoie par patente du 18 septembre 1565 (voir ci-dessus, Passerat). Nous n'avons pu nous approcher de ce pigeonnier, le propriétaire, un Rendu poutinien de Moscou, ayant répondu à notre demande par ces mots : « je ne suis pas favorable à ce que des personnes liées au patrimoine rentrent et visitent la propriété, ne sachant pas encore ce que je veux en faire » ! C'est bien dommage car ce pigeonnier a toute une histoire qui le mettrait en valeur s'il la connaissait. Nous avons pu observer ce pigeonnier, qui a été transformé en deux niveaux habitables, depuis les jardins de M. Philippe Gérard.

Ce plan datant de 1675 et produit par Gauthier (p. 23) montre une place qui comporte un puits à balancier, une souche d'arbre de 8 pieds de diamètre (2,70 mètres !) et une grosse pierre de 5 x 4 pieds (1,70 m x 1,35 m). Visiblement les diligences ne passaient pas par cette place ! Un petit chemin à talon (de chaussures) prend la direction de la future église. La maison du Sr la Chapelle pourrait-être L'Ecu de France, auquel cas la Place du Haut serait de nos jours à l'emplacement des jardins…

A noter la magnifique gravure de 1830 (p. 24) montrant l'ancienne église, la rue élargie et les constructions.

Merci à tous ceux qui ont permis que cette belle journée soit une réussite !

Publication : Ghislain Lancel.

Première publication achevée le 24 juillet 2024. Dernière mise à jour de cette page, idem.