Trébillet, rive gauche (Montanges)

Trébillet rive gauche 1841-1847 (Montanges)

Rappelons que depuis la Révolution, la Semine partage le territoire de Trébillet (Ain) entre Montanges (rive gauche) et Châtillon-en-Michaille (rive droite).

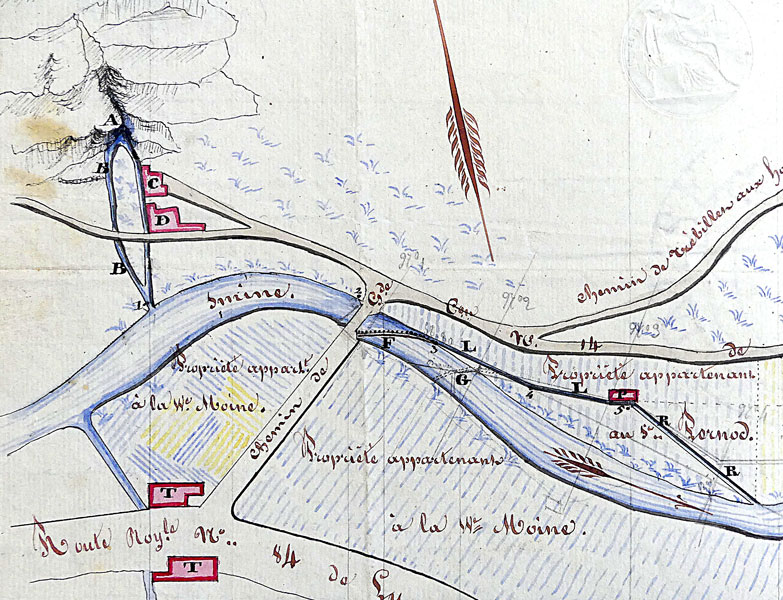

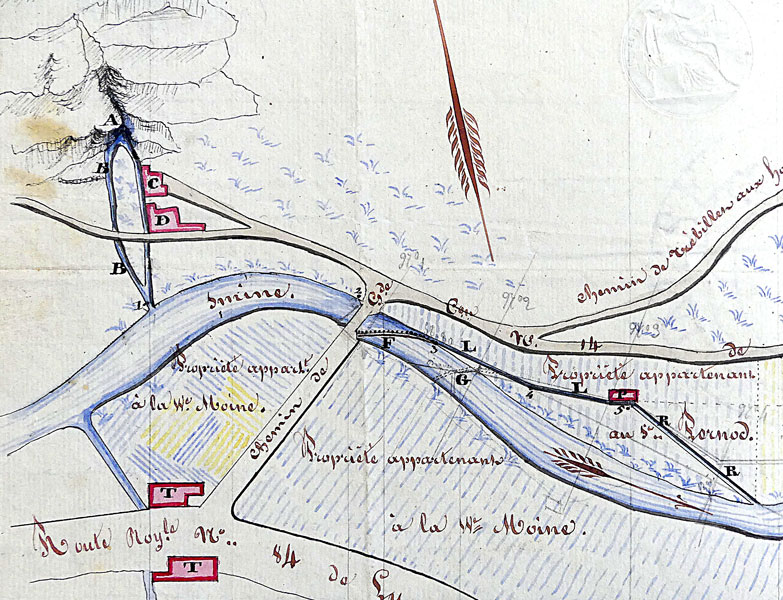

En 1841 le territoire de la rive gauche comportait un unique établissement hydraulique, une scie construite par Joseph Pernod. La mort en 1843 de ce Joseph Pernod (décédé le 29 septembre 1843 à Montanges, âgé de 43 ans), meunier (aux cascades de Trébillet), occasionna un acte de voisinage afin que, Jean-François Pernod, le fils majeur, puisse poursuivre l'activité de la scierie à bois sans querelle de voisinage. Un plan daté du 25 janvier 1841 montrait déjà qu'une veuve Moine était localement propriétaire des terrains de la rive droite et de la fin de ceux de la rive gauche. Le Sieur Pernod possédait le début des terrains de la rive gauche, où était implantée la scierie à bois dont la roue hydraulique est alimentée par un canal situé rive gauche mais partant d'une digue barrant obliquement la Semine depuis la rive droite au niveau du pont. Le souhait était de construire une digue un peu plus en aval que la précédente (en G et non plus en F, de manière à raccourcir la longueur du canal).

Plan daté du 25 janvier 1841, les abords de la rive gauche de la Semine, en aval du pont, appartenant aux Pernod et à la veuve Moine,

Plan daté du 25 janvier 1841, les abords de la rive gauche de la Semine, en aval du pont, appartenant aux Pernod et à la veuve Moine,

cette veuve possédant aussi toute la rive droite, en amont et en aval du chemin du pont.

Détail montrant la scierie presque parallèle à la Semine. Le 28 avril 1845, par-devant Me Ravinet, notaire royal à Châtillon, comparaissent Melle Marie-Pauline Moine (fille de François-Marie Moine et de Hélène Bornand), fille majeure et propriétaire demeurant à La Crotte, commune de Châtillon, d'une part, et Dame Françoise Cuzin, veuve de Joseph Pernod, propriétaire meunier demeurant à Trébillet, commune de Montanges, agissant tant en son nom que comme tutrice de Jean-Antoine, Joséphine, Cézarine et Françoise Olympe Pernod, ses enfants mineurs, et aussi Jean-François (Pernod) son fils majeur (né en 1822), propriétaire, meunier, demeurant avec elle, d'autre part. Ladite Moine accorde qu'elle ne voit aucun ennui à ce que la digue, jouant le rôle d'écluse (de réserve d'eau en amont) s'appuie sur ses terres, à la réserve de construire et de relever dans les 6 mois un mur de 1 m d'épaisseur et de 1,5 à 2 mètres de hauteur, en aval de la digue, le long de la rive orientale de son pré. Une autre clause prévoit, au cas où ladite Moine voudrait construire elle aussi des usines sur son terrain, de réaliser une autre digue, en éperon de la précédente. Pour ce que dessus, lesdits Pernod doivent affecter leurs biens en hypothèque, moulins, scie, prés, terre et bois (ce que Jean-François n'a pas fait).

En juillet/août 1847, il est question, pour les héritiers Pernod, meunier à Trébillet, de construire une (nouvelle ?) scie à bois (rive gauche, territoire de Montanges). Le maire de Montanges procède à l'affichage, avec consultation des pièces du dossier dès le 24 février 1847, et pour une durée de 20 jours.

Un projet d'usine à plâtre, rive droite (1847) puis rive gauche (1852)

Mais, quelques mois plus tard, un autre projet voit le jour, sur les terrains situés juste en face de cette scierie, rive droite de la Semine. On le sait par une affiche émanant de la préfecture en date du 30 août 1847, confusément titrée "Demande aux fins d'être autorisé à construire une usine à plâtre, sur une dérivation de la rivière de Semine, commune de Châtillon-de-Michaille". La demande provient d'Amédée Crochet qui, dans sa présentation en partie gauche de l'affiche, précise qu'il désire établir un canal et une usine à plâtre, sur ses propriétés. Ses lettres au préfet dévoilent une suffisance sans bornes, ce qui lui vaudra peut-être les déboires de 1855, et même de toute sa vie professionnelle, commencée tardivement (Voir le projet rive droite, territoire de Châtillon-de-Michaille).

Le projet de Jean-François Pernod concernant la scierie, ne s'est jamais réalisé, ou seulement pendant quelques années. C'est que d'abord le 7 novembre 1849, M. Amédée Crochet avait acheté la carrière de pierre à plâtre de Champfromier/Montanges. Et c'est surtout que le 1er septembre 1852, M. Amédée Crochet acquiert des consorts Pernod les terrains de cette scierie de Trébillet, et de la digue faisant mouvoir la scierie, commune de Montanges (parcelles A 513-514), afin d'y construire une fabrique à plâtre. Le prix en est de 4.000 francs, à payer en 2 ans [3E 38223 (acte 123)].

Il s'ensuit rapidement un plan, daté du 12 octobre 1852, présumé destiné à la préfecture, montrant le positionnement final de l'usine et des fours, plan dessiné par Amédée lui-même.

"Plan fourni à l'appui de la demande de Mr Crochet Amédée de Chatillon de Michaille, pour son usine à plâtre",

"Plan fourni à l'appui de la demande de Mr Crochet Amédée de Chatillon de Michaille, pour son usine à plâtre",

montrant les barrage, canaux, fours et usine à plâtre (après la scie à bois), dessiné et signé par A(mé)dée Crochet, Montanges (rive gauche) le 12 octobre 1852

La visite des lieux par l'administration interviendra plus tard, le 13 mai 1853, l'usine étant déjà construite, faisant suite à la demande du 5 juin 1851 [sic] d'autorisation de construire une usine à plâtre. Sont présents le pétitionnaire, les maire et adjoints de Châtillon, diverses autres personnes (dont l'épouse Cadier d'Amédée, qui signe) et M. Besson, propriétaire de l'usine en amont. Le commentaire est que l'établissement projeté ne doit changer en rien le régime de la Semine. Toutefois la scierie Pernod ayant été acquise par le sieur Crochet, une nouvelle instruction devient donc inutile. Un point de repère (altimétrique, avec plan) est situé "intrados de la clef de voûte pratiqué dans l'usine à plâtre nouvellement construite, sur la face du bâtiment vers le chemin passant à Trébillet". Il n'y a eu aucune opposition. Toutefois, M. Besson se refuse à signer, craignant de se compromettre...

Tout semblait aller pour le mieux, mais deux ans plus tard des ennuis ressurgissent. Le service hydraulique des Ponts et Chaussées de l'Ain va mettre son veto. Le 25 août 1855, un procès-verbal de récolement (8 pages), concernant le règlement d'eau, est encore dit concerner la "scierie à bois appartenant au sieur Pernod" (ancien propriétaire). Il ne concerne donc pas directement l'usine de M. Crochet. Sont présentes diverses personnes, dont M. Rostan, fermier de l'usine. Il est reproché à M. Crochet l'absence d'un récent état des lieux, ce dernier justifiant ce retard par ce qu'il "a songé à enlever la digue actuelle pour la remplacer par un autre système". Il demande un délai de 8 mois, ce délai étant trouvé exagéré, la fin de l'année est requise par les présents. Mais ce n'est qu'à la dernière page de ce procès-verbal que l'on comprend le réel objet de la visite : obtenir que les prescriptions données par l'ordonnance du 20 octobre 1848 concernant la scie Pernod soient exécutées par le propriétaire actuel, Amédée Crochet, alors que ni l'un ni l'autre n'ont rien fait des recommandations... Et le projet du sieur Crochet de détruire complétement le barrage actuel ne pourrait se faire qu'après les demandes et autorisations requises. En conclusion, il est proposé au sieur Crochet un délai de 15 jours s'il veut conserver le barrage actuel, et si oui, il aura un délai de 2 mois pour exécuter complétement les prescriptions de 1848. Sinon "son usine sera immédiatement et irrévocablement mise en chômage". Et sinon, il devra proposer un plan et des notes explicatives !

Cette fois, Amédée doit réagir, mais ses relations avec ses voisins les Besson ne semblent pas bonnes. Le 21 octobre 1855 il écrit au préfet, désormais profil bas, qu'il n'a pu s'entendre avec les Besson pour détruire l'ancien barrage, et en rétablir un nouveau. En conséquence, il prie très humblement Monsieur le Préfet, de vouloir bien lui maintenir tous ses droits sur son ancien barrage, et de lui donner tout le temps nécessaire pour réparer les dégâts considérables occasionnés à sa digue et aux vannes par la forte crue de la rivière, étant dans l'impossibilité de le faire durant la mauvaise saison.

Les choses traînent. Finalement le 18 mai 1959, M. Crochet signale qu'il renonce définitivement à sa pétition du 20 juillet 1853.

Ce n'est que le 13 mai 1865 qu'un nouveau procès-verbal de récolement, pour l'usine Crochet relativement au règlement d'eau, est produit. Mais cette fois, la conclusion est positive, toutes les prescriptions de 1848 ayant été éxécutées, et, le 24 mai 1865, il est proposé au préfet la réception définitive des travaux prescrits. Mais une génération est passée. Le récolement est signé par Paul Crochet fils, et ce n'est pas un succès : la carrière a été mise en vente une première fois en 1863.

La carrière sera réellement vendue le 12 octobre 1872. Les deux acheteurs sont M. Auguste Evrard, un cultivateur demeurant à la grange de Leyriat de Montanges (pour les parcelles agricoles), et Paul Crochet, qui ne conserve que le peu de parcelles liées à l'exploitation en plâtre du calcaire.

L'Abeille du Bugey du 12 févier 1882, page 3 sur 2 colonnes, publie une purge d'hypothèque qui nous informe d'un transfert d'exploitants. Le 28 novembre 1881, par-devant les notaires Me Lavoignat et Me Berçeon, notaires à Paris (avec copie d'acte déposée au tribunal civil de Nantua), la Société Générale des Bitumes et Asphaltes français et d'Entreprises de Travaux publics, représentée par M. Edmond Outrey, Président du conseil d'administration, a acquis de M. Paul-Hippolyte Crochet, fils de feu Amédée Crochet, entrepreneur de travaux publics, sa femme et sa mère, divers biens. Le premier article consiste en les biens situés à Trébillet, commune de Montanges (Ain), qui se détaillent en une maison, l'usine située à côté, des jardin et terres (lieu-dit Mouillachon). Le deuxième lot se compose de mobilier industriel servant à l'exploitation de l'usine ci-dessus, compris dans un état dressé sur deux feuilles (non transcrit). En troisième c'est l'usine de Salindres (Gard). Quatrièmement l'usine de Trébillet à Montanges, consistant en un moulin à plâtre, scierie, cours d'eau, terre, prés, jardins, broussailles et graviers, lieu-dit Le Pré d'en bas).

Au XXe siècle...

Les recensements de Montanges, pour le hameau de Trébillet, témoignent que l'usine d'asphalte Crochet située en aval du pont eut au moins entre 1876 et 1921 un chef d'usine (contre-maître) demeurant sous les Pernod, la maison principale étant même occupée en 1901 par André-Paul Puiseux, le nouveau directeur ayant épousé la femme de l'ancien directeur. Puis, une scierie reprit de l'usage. Elle était positionnée perpendiculairement à la rivière. Ce fut la scierie Zéphirin Jantet, maire de Bellegarde (Voir Les usines de la source de Trébillet, bas de page)

La scierie de Zéphirin Jantet (perpendiculaire à la Semine), avec ses logements à gauche

La scierie de Zéphirin Jantet (perpendiculaire à la Semine), avec ses logements à gauche

Cette scierie brûla et fut remplacée par une seconde scierie, cette fois construite parallèlement à la rivière, Elle fut dirigée par le parisien M. Delécluse, qui habita la belle maison au bas du moulin Pernod des cascades. La scierie Delécluse ne disposa initialement que d'une battante (ne pouvant scier qu'une planche à la fois). Mais le directeur racheta ensuite une machine d'occasion, venant du Haut-Rhin, démontée pour le transport, puis remontée. Le bois se vendait localement, sauf quelques grosses commandes pour lesquelles le bois était transporté jusqu'à la gare de Saint-Germain-de-Joux pour être ensuite acheminé par le rail. Georges Duraffourd y travailla, et, un hiver, eut un pouce entaillé par la scie en voulant contrôler une grume gelée ayant ripé. Soigné à la dure en hospitalisation, avec un simple pansement, il obtint d'abord une pension pour cette invalidité. Mais par la suite, pouvant écrire normalement, on lui supprima cette pension.

Reybier racheta l'ensemble (y compris les moulins et habitations Pernod de la cascade) vers 1955/1956, pour la commercialisation du fromage, et utilisa les anciennes caves voûtées qui avaient servi à la récupération de la sciure et à mettre au sec du bois, en caves d'affinage. Vers 1980/1985, Reybier rasa tout ce qui était en surface de la scierie pour y reconstruire d'autres bâtiments. Mais certains produits de traitement du sol étaient explosifs, et, encore en travaux, une nuit tout fut détruit par une violente explosion ! L'ensemble fut à nouveau reconstruit. Dans le pré du fonds, sont alors édifiés la cantine et les bureaux. Reybier sera vendu à Entremont, sans que l'aspect ait encore beaucoup changé jusqu'à récemment.

Voir : Trébillet, rive droite (Châtillon-en-Michaille) [Prochainement]

Sources : AD01, 7S 207.

Publication : Ghislain Lancel.

Première publication le 19 février 2025. Dernière

mise à jour

de cette page, idem.