| Patrimoine et Histoire de Champfromier, par Ghislain LANCEL |

L'abergement de Chalam aux Montangers date de 1439. Il fut renouvelé en 1565 ainsi qu'en témoigne la copie du même acte inédit, le manuscrit 168 provenant d'un fonds inédit privé.

Les pages 10 à 46 sont la copie de la partie concernant réellement le renouvellement de l'abergement en 1565.

L'acte de renouvellement par Antoine Dubreul, prieur de Nantua, est en date du 27 septembre 1565, soit plus de 126 annés après le précédent contrat en 1439. Entre temps les communiers de Montanges avaient eu le temps de constater les ennuis du précédent abergement et d'avoir de nouvelles ambitions. Leurs remontrances au prieur sont de trois ordres : premièrement qu'ils ne sont pas autorisés à construire des habitations ni des granges et que par conséquent, vu la "grande abondance de neige", ils sont contraints de redescendre à Montanges chaque hiver, et par un chemin en mauvais état. Le deuxième souhait est de convertir le pâturage des six boeufs du prieur à leur charge en une taxe, un servis annuel. Enfin ils désirent diviser et partager entre eux ce terrain afin d'y construire des granges et habitations, et cultiver une partie des terres en blé ou autres grains servant à nourrir la communauté.

Ils obtiennent satisfaction. Le prieur leur accorde :

1) le remplacement de la garde des six bœufs par un servis annuel de 5 florins, petit poids, monnaie de Savoie, payable chaque année à la St-Michel-Archange ;

2 et 3) de diviser et partager avec bornes pour la part de chacun, avec la condition de ne pouvoir revendre une parcelle qu'à un homme de la communauté de Montanges ;

4) d'annuler les arrérages (impayés) en cire (pour les cierges) et sols dus aux mutations en amortissement de la mainmorte ;

5 et 6) de supprimer le droit de 15 gros, monnaie de Savoie, dû aux mutations des prieurs, avec réserve concernant la mainmorte, compte tenu du partage ;

7) de confirmer l'abergement donné par Humbert de Mareste, sans déroger à cette "jouyssance immémoriale" de cet abergement par les Montangers (2 livres de cire, et 5 florins de servi annuel).

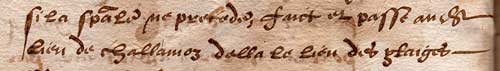

Enfin le document revient sur des difficultés passées comme quoi "la Combe des Nerbiers et Combe Froide", ne serait [seraient] enclose et ni enclavée dans les confins de la montagne (des alpages) de Challamoz, du fait que la Creste des Nerbiers serait exclue de la montagne. Pour obvier à toute ambiguïté, il est donc précisé que : "icelle Creste des Nerbiers ou [sic] Combe Froyde estre posée et située au plus hault et le plus émynent lieu de la montaigne estant au-dessus d’icelle Combe Froyde ou des Nerbiers de la part de l’occident, dessendant du haut d’icelle montaigne du costé de l’occident à la Combe des Vua ou bien Semyna, et de l’hault de ladicte creste tirant du costé des vua de toute ladicte pente, desmeure avons et nousdictz successeurs, et icelle Combe des Nerbiers ou Froyde estre enclose et enclavée dans les limites et confins d’icelle montaigne de Challamoz ausdictz lettres d’abbergeage, mis et apposés comme dessus, jusques au hault de dicte grand creste des Nerbiers, sans aulcunnement sarrese [s’arrêter] [p. 27] à la petite creste qui demeure du coster du soleir [sic] levant de dicte grand creste, par ce que nousdictz hommes et communaulté de Montange auroient tousjours tenu, possédé et jouy d’icelle Combe des Nerbier ou Froyde Combe enclavée et enclouse au corps et limites dudict Challamoz ".

L'acte original avait été passé près de la grange de Sylans (appartenant au prieuré de Nantua), entre Saint-Germain-de-Joux et les Neyrolles, par-devant Pierre du Port, procureur et receveur de Nantua, et Philibert Mermet, greffier des montagnes (alpages) de Nantua, scellé de cire rouge.

Cette deuxième partie du manuscrit 168 appelle plusieurs remarques, l'une étant que durant plus d'un siècle les Montangers étaient redescendus chaque hiver dans leur village, n'ayant pas encore le droit de construire sur place ni granges ni habitations. On a donc une information sur les premiers temps de l'occupation régulière de Chalam : d'abord une présence humaine avec bêtes, limitée aux étés durant plus d'un siècle, puis un habitat et une présence personnalisée à l'année, à partir de la seconde moitié du XVIe siècle environ. A noter que si une division, répartition et délimitation avec bornes entre chacun des communiers de Montanges a effectivement eu lieu, elle n'en a guère laissé de trace. On ne retrouve plus ces bornes, la parcelle actuelle possédée par la commune de Montanges est immense et n'est aucunement divisée en petits lots, enfin il n'y a guère de ruines de constructions, granges ou habitations. Toutefois sur ce dernier point, si des constructions avaient été réalisées avec le principal matériau disponible sur place, le bois, elles auraient évidemment disparu sans laisser de trace.

La seconde remarque concerne cette précision de l'appartenance de la Combe des Nerbiers et/ou Combe Froide à l'abergement car de nos jours la partie triangulaire se trouvant à l'extrême nord-ouest de la commune de Champfromier n'appartient plus à la commune de Montanges. La Combe Froide, au nord du Nerbier, est même aujourd'hui du territoire des Bouchoux-La-Pesse, département du Jura ! Reste que malgré les explications données par l'acte on reste indécis sur cette Crête des Nerbiers, "plus haut et plus éminent lieu de la montagne", qui pourrait-être non pas le Nerbier (1333,1 mètres) mais le Crêt à la Mya (1339,5 mètres...). Tout ou partie de cette Combe des Nerbiers/Froide, du moins celle alors appelée des Nerbiers fut vendue en 1636, en même temps que celle des Ramas.

A signaler les mentions de la "Combe des Vua" (Combe d'Evuaz) et de la "Semyna" (Semine), mentions qui sont certainement les plus anciennes connues, et qui pour la graphie de la première semble donner pour étymologie à la combe d'Evuaz, une combe de voies, prolongées par celles du Nerbier et Froide, et qui pourrait trouver son origine dans les passages des hommes venant des paroisses du sud mener leurs bestiaux en estive.

Enfin nous constatons que Champfromier n'est toujours pas cité, ni comme parroisse, ni pour ses lieux dits ni non plus pour ses hommes, jamais acteurs ou témoins, alors que cet abergement se trouve sur la commune actuelle de Champfromier. C'est d'autant plus surprenant que trois jours auparavant, le 24 septembre 1565, le prieur de Nantua avait abergé "la Montagne de Choufex" aux habitants de Monnetier. Les contrats étaient donc particulièrement distincts !

L'acte demandait de nombreuses ratifications. Il y eut d'abord celle du chapitre et couvent de Nantua, quelques jours plus tard, le 30 septembre 1565. Elle comporte une surprise, intégrant leur consentement à une permission accordée par contrat du 10 décembre 1564 aux manants de Montanges et de Confort [!], pour édifier des vignes en un endroit à se partager où il n'y avait que des bois, le lieu-dit En la Rièyre.

Le consentement donné par l'abbaye de Cluny, dont relève le prieuré de Nantua, n'interviendra qu'au printemps de l'année suivante, le 16 mai 1566, et l'homologation de l'accord par Nantua le 12 juin 1566. Signalons l'argument très favorable donné à la division par Cluny, attendu que "diviser rendra plus grand prouffict des dixmes et servis que demeurant en communaulté" !

La ratification par les communiers de Montanges n'arrive donc que fin juin, le 29 juin 1566. Elle est intéressante pour comporter une très longue liste de communiers (environ 76 personnes, dont 5 acteurs principaux, les autres étant témoins), tous de Montanges, soit très vraisemblablement la liste quasi complète des chefs de familles de la paroisse de Montanges en 1566. Ils sont cités pour recevoir les lots jetés (tirés au sort), après avoir ratifié le contenu de l'acte, avec promesse de se soumettre à toutes les cours des Pays de Savoie.

Pleins pouvoirs pour le partage sont donnés oralement à Humbert Boillet dit Contoz, lequel a appelé les syndics Philibert Roman et André Genod, et les conseillers Jean Boillet et Philibert Reynod (ainsi que Henry Marion , habitant à Fay). Sont ensuite cités les témoins, tous communiers et parroissiens de Montanges (dont une veuve), malheureusement avec les bas de page arrachés, d'où quelques noms incomplets) : "Jaques Perrin, Claude Mayre, Me Claude Mourier, Humbert Mermet-Bordon, Pierre filz d’Anthoine Bomier-Jaquiot, Thièven Tavernier, Pierre Mourier-Rolet, Perceval Mermet-Bordon, A[ndré] Roman, Bernard Marcellin, Jehan ……ney, André Mourier dict Rolet, ……… Mourier, Pierre Terraillon le ….., ….. Claude Tavernier-Gonguet, [p. 43] Claude Bourgeoys, Pierre Beney le jeune, Pierre Jaquier, Claude Grobellet, Pierre filz de Pierre Rey-Parrein et Loys Rey-Parrein, Vuachy Vionnet, Claude filz de Pierre Benoist l’aisné, Bernard Roman, Pierre Millon, Anthoine de Loveyrier dict Jaquet, Me André Mermet dict Grand-Jehan, Jehan Jaquet, Jehan Dufour dict Paget, Claude filz de feu Ph(ilip)es Mayre, Philibert Vualiat dict Goddet, Thiéven filz de Pierre Girondet, Amand Mourier, Pierre Mourier-Fornier, Pierre Bovier-Cartet, André Burdin, Claude Devaulx, Françoys filz de Pierre de Sarrignat, Jehan filz de Claude Perret dict Revel, Claude Jaquier, Pierre Faure-Monet, Pierre Mourier-Taborin, Françoys filz de Bernard de Sarrignat, Thièven Rey-Parrein, Jehan Gras, Françoys Jaquier, Bernard Berroct, Pierre Flor[y?, Pierre? ….]-Churlet, Pierre Paget, dict…, ….] Bussiod, Jehan Torni[er, dict? …., …] Rey-Parrein, Claude […., …. ……] filz de feu Thièven […., …. …..], André Berroct, Fra[nçoys? …, …. …., ….] Barbier, Philibert Boil[let?, …. ….] Boysset, Claude Reynod, Pierre Reynod-Luguet, Jehan Berroct, Bernard Estandard dict Guillet, Claude Leydu-Bone, Bernard Boillet, Martinaz vefve de feu Thièven Bourgeoys, Thièven filz de Jehan Paget, Philibert Boysset".

L'acte est fait et passé sur la Montagne de Challamoz, au delà le surprenant lieu des Ytaiges...

Avec plus de 75 personnes de Montanges intéressées par ce partage de la Montagne de Challamoz, une aire de pâturages distante de plus de 11 km de leur village, on peut penser que ces Montangers se trouvaient donc sur ces hauteurs tous les étés, n'en revenaient que très rarement, que ces communiers y montaient avec au moins quelques femmes chargées de préparer les repas, et que nombre d'enfants suivaient. Il y avait donc bien du monde l'été dans les abords du Crêt de Chalam et, inversement, certainement très peu à la belle saison au village de Montanges. La contrepartie du travail estival en alpages était donc le risque de laisser leur village semi-abandonné aux mains de n'importe quelle troupe ennemie... Par contre, lors de représailles, ces communiers connaissaient parfaitement le terrain et disposaient d'un avantage dans les guets-apens et la connaissance des raccourcis, ils s'en serviront !

Le partage fut-il réellement effectué ? Des maisons et granges furent-elles vraiment construites, de la vigne plantée et des terres ensemencées en blé ? On peut en douter fortement, du moins en ce qui concerne le partage. Ce qui est certains, c'est que des déboires attendent les Montangers, et le prieuré de Nantua : ravages entre Genevois protestants et partisans du Duc de Savoie, traité de 1601, famines et guerres arrivent... (à suivre).

Voir la copie intégrale du Mss 168.

Nota : les archives départementales de l'Ain ont retrouvé et acheté en 2012 l'original en grand velin de cette charte avec sceaux du 27 septembre 1565 (cote provisoire H.61 supplément).

Récapitulatif des amodiations de Chalam.

Remerciements : Dr Jean-Luc Boucher. Le manuscrit 168 se trouve dans le Fonds Delaville.

Première édition de cette page, le 7 août 2009. Dernière mise à jour le 3 mai 2015.